XVII век

1605 ГОД

«Gradualia» Уильяма Берда: музыка для угнетенного меньшинства

Католическая месса была в елизаветинские времена под запретом, миссионеры подлежали смертной казни как государственные изменники, а за отказ посещать англиканские богослужения отказники-«рекузанты» расплачивались суровыми штрафами, а то и тюремным заключением.

Несмотря на это, тайные или даже явные приверженцы папизма сохранялись чуть ли не во всех социальных слоях. Среди них был и Уильям Берд, ученик Томаса Таллиса и один из главных композиторов эпохи.К Елизавете I он относился вполне лояльно, к заговорам против нее, возникавшим с подачи иностранных держав, причастен не был, исправно писал англиканскую церковную музыку и светские произведения, имевшие успех при дворе. Однако он сохранял связи с католическим «подпольем» (в частности, с влиятельной семьей баронов Петре) и отваживался и сочинять, и даже публиковать музыку для римско-католического богослужения. Это не только мессы и мотеты, но и уникальный сборник «Gradualia», в котором собраны изменяемые песнопения мессы для главных праздников года (так называемый проприй). Таких планомерных циклов не найти у современных Берду композиторов-католиков, работавших даже в более благоприятных для их веры странах. То, что эту музыку композитор отдал в печать после смерти Елизаветы, может говорить о надеждах на послабления для католиков. Но после Порохового заговора стало очевидно, что надежды эти не оправдаются. Более того, само обладание сборником Берда стало крамолой — поэтому экземпляров «Gradualia» сохранилось очень немного.

1620 ГОД

«Вирджинальная книга Фицуильяма»: вирджинал превращается в главный инструмент эпохи

Мы не знаем, почему вирджинал (портативная разновидность клавесина, он же виргинал или верджинел) получил в XV веке такое название, явно восходящее к слову virginalis — то есть «девственный» или «девичий». Но в Англии времен Елизаветы I, Королевы-девственницы, неплохо владевшей этим инструментом, он стал настолько популярен, что это название прилагали к любому клавишно-щипковому инструменту, будь то клавесин или спинет. Поэтому многочисленных композиторов второй половины XVI — начала XVII века, писавших клавирную музыку (Уильям Берд, Орландо Гиббонс, Джон Булл, Джайлс Фарнеби и другие), именуют обычно вирджиналистами.

Полнее всего творчество вирджиналистов представлено в рукописном сборнике, известном под названием «Вирджинальная книга Фицуильяма». Почти три сотни содержащихся в нем пьес 1560–1610-х годов чрезвычайно разнообразны: это «ученые» полифонические фантазии (в том числеin nomine) и обработки фольклорных мелодий, многочисленные танцы и виртуозные токкаты , собственные сочинения английских авторов и переложения континентальной музыки (к примеру, итальянских мадригалов). Это обилие свидетельствует, что для елизаветинской музыкальной культуры вирджинал был таким же приоритетным и таким же востребованным инструментом, как фортепиано — для романтической эпохи.

1683 ГОД

Трио-сонаты Генри Пёрселла: Англия усваивает достижения итальянского инструментального барокко

В XVII веке основной сферой экспериментов в инструментальной музыке оказались камерно-ансамблевые сонаты. Трио-сонаты исполнялись обычно двумя скрипками под аккомпанемент генерал-баса, он же basso continuo (клавесин, орган или даже лютня в сочетании с виолончелью или басовой виолой — то есть инструменты, создающие аккордовую «опору» мелодическим голосам). Во времена Пёрселла законодателями этого новаторского барочного жанра считались итальянцы: композиторы более ранних поколений (Саломоне Росси, Джованни Легренци, Лелио Колиста) и пёрселловский современник Арканджело Корелли, великий виртуоз и реформатор скрипичной музыки.

В предисловии к первому сборнику собственных трио-сонат Пёрселл признается в «смелом и отважном» намерении: он замахнулся на «подражание самым прославленным итальянским мастерам», чтобы ввести их «серьезную и важную» музыку в моду среди англичан и отвратить последних «от легкомыслия и балладности наших соседей», то есть французов. Конечно, Пёрселл скромничал и даже лукавил: банальная подражательность была ему чужда — и итальянские каноны жанра он воспроизвел блестяще, но творчески. К тому же и в камерной музыке, и во всех остальных сферах своего наследия Пёрселл отдавал должное и «соседям»-французам с их балладностью. Как и у других великих композиторов эпохи барокко, именно этот синтез оказался плодотворной и перспективной моделью.

1685 ГОД

«Дидона и Эней» Генри Пёрселла: первая великая английская опера

Маска — увеселительный музыкально-театральный жанр с пением, танцами, пантомимой, зрелищными костюмами и декорациями — процветала еще при тюдоровском дворе, но полноценный оперный театр Англия открыла для себя достаточно поздно и поначалу относилась к нему настороженно. Гораздо большую популярность приобрели семи-оперы (то есть полуоперы), где музыка только дополняла и украшала разговорное представление: таковы пёрселловские «Король Артур» или «Королева фей».

В отличие от грандиозных многочасовых семи-опер, «Дидона и Эней» (как и «Венера и Адонис» Джона Блоу, написанная примерно в то же время) — произведение компактное. Пёрселл вместе с либреттистом Наумом Тейтом не стремятся представить грустную историю из «Энеиды» во всех эмоциональных подробностях (а именно так поступили бы тогдашние композиторы Италии или Франции) — целые сюжетные линии они исключают или упрощают. Но тем очевиднее и трагическое величие, с которым обрисована в опере фигура Дидоны, и виртуозная пёрселловская музыкальная драматургия, сводящая в идеальное целое элементы французской, итальянской и английской стилистики. Именно «Дидона и Эней» оказалась в ХХ веке на первых местах среди произведений английской старинной музыки и барочной оперы в целом, покоривших непривычную к этому жанру современную публику.

1694 ГОД

Смерть королевы Марии II: Генри Пёрселл создает главный траурный цикл британской музыки

В эпоху барокко похороны монархов превращаются в сложный, многосоставный, ритуализованный и зрелищный спектакль — неслучайно, говоря о них, современники иногда употребляют выражение theatrum mortis, «театр смерти». Музыке в этом спектакле отводится не последняя роль. Однако погребальные церемонии в честь королевы Марии II становятся не просто торжественным протокольным событием: кроткая и добрая Мария была более любима в народе, чем ее супруг и соправитель Вильгельм III Оранский, так что всеобщая скорбь вполне искренняя.

Англиканская традиция конца XVII века не знала аналогий католическому реквиему, заупокойной мессе как развернутой музыкальной форме: «Книга общих молитв» в редакции 1662 года предписывала совершать над умершим сравнительно краткое богослужение. В нем, однако, наряду с чтениями из Писания и молитвами было и несколько фрагментов, которые могли петься. Прежде всего это были так называемые сентенции, текст которых заимствовался из Библии и католических служб об усопших. С конца XVI века во время королевских похорон звучали сентенции на музыку Томаса Морли, но при погребении Марии II одна из них — «Ты ведаешь, Господи, тайны сердец наших…» — исполняется с музыкой Пёрселла. Кроме того, композитор создает для церемонии скорбно-величавый марш и инструментальную канцону (оба номера написаны для редких духовых инструментов — кулисных труб, предшественников тромбона). Перу Пёрселла принадлежат также версии еще двух сентенций — «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями…» и «Посреди жизни в смерти обретаемся…». И хотя они, по всей вероятности, на этих похоронах не звучат, впоследствии их станут воспринимать как единый цикл с «Ты ведаешь, Господи…», маршем и канцоной — программное для английского барокко высказывание о смерти, человеческой бренности, скорби и надежде на божественное милосердие.

1698–1702 ГОДЫ

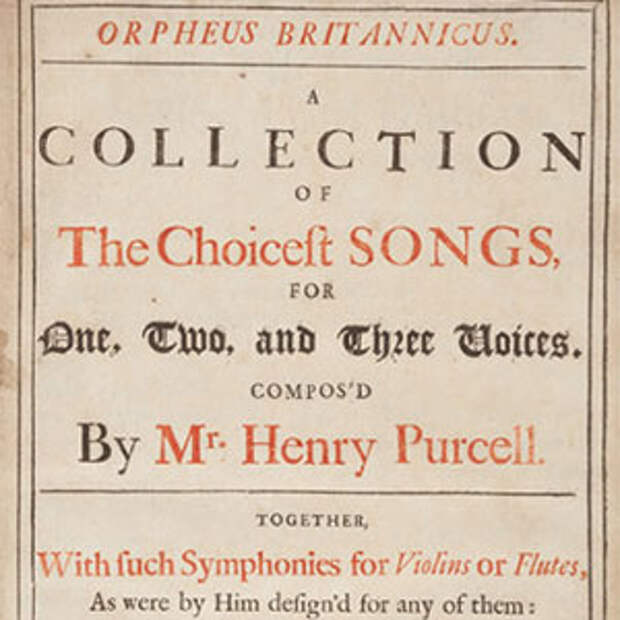

Выходит сборник песен «Orpheus Britannicus»: посмертный оммаж Пёрселлу как национальному композитору

Несмотря на декларированное презрение Пёрселла к легкости и балладности, изрядное место в его невероятно многостороннем наследии занимают сочинения в легких жанрах — прежде всего сотни его светских песен. Сам композитор (в отличие от, скажем, Джона Доуленда) ни в какие сборники и циклы их не объединял и вообще вряд ли придавал им большое значение — чаще всего они были музыкой «на случай», написанной для драматических спектаклей. Современники, однако, их ценили, и влиятельный издатель Генри Плейфорд, сын знаменитого Джона Плейфорда , включал пёрселловские опусы в свои антологии песенной музыки. После смерти Пёрселла Плейфорд-младший выпустил монументальный монографический сборник его песен, моментально ставший бестселлером.

Примечательно заглавие сборника: во всей истории английской музыки «британским Орфеем», помимо Пёрселла, называли разве что Генделя. В 1945 году, когда отмечалось 250-летие со дня смерти Пёрселла, к сборнику обратился Бенджамин Бриттен. Его обработки 45 песен из «Британского Орфея» стали принципиальным шагом в возрождении интереса к Пёрселлу уже в XX веке.

Свежие комментарии