Выпуск 1 , выпуск 2 , выпуск 3 , выпуск 4 , выпуск 5 , выпуск 6 , выпуск 7 , выпуск 8 , выпуск 9 , выпуск 10 ,

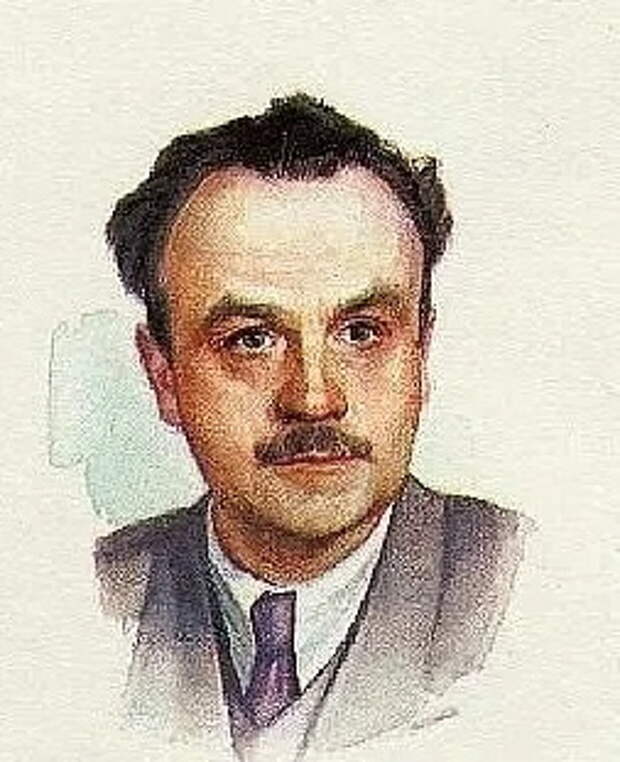

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ СПЕНДИАРОВ

1871—1928

Спендиаров — один из основоположников армянской классической музыки, талантливый композитор, видный музыкально-общественный деятель, воспитатель молодежи, дирижер.

По собственным словам, материал для творчества он черпал из народных напевов, армянской поэзии, литературы, истории и т. д. Верность традициям армянской народной музыки он сочетал с опытом русской музыкальной классики.Александр Афанасьевич Спендиаров родился 20 октября (1 ноября) 1871 года в местечке Каховка. Музыкальные способности он унаследовал от матери, хорошо владевшей фортепиано. Многосторонняя одаренность Спендиарова проявилась в раннем детстве, но преобладающий интерес к музыке возник позже. С семи лет он начинает сочинять, с девяти — обучаться игре на фортепиано и на скрипке. В 1890 году юноша переехал в Москву, где через пять лет окончил юридический факультет университета.

В 1896 году состоялась решающая для Спендиарова встреча с Н. А. Римским-Корсаковым, который высоко оценил его композиторский талант и ввел его в круг петербургских музыкантов. В последующие годы Спендиаров создал много романсов, хоровых сочинений, вокальных произведений с оркестром, инструментальных и оркестровых пьес.

Среди последних выделяются две тетради «Крымских эскизов» (1903 и 1912) и симфоническая картина «Три пальмы» (1905). Спендиаров обосновался в Крыму, изредка выезжая в Москву, Петербург, Тифлис, где выступал как дирижер.

Он встречался с крупнейшими деятелями русской культуры — А. П. Чеховым, Л. Н. Толстым, Ф. И. Шаляпиным, А. М. Горьким (на текст поэмы Горького он написал балладу для баса с оркестром «Рыбак и фея», 1902); тесные дружеские отношения установились у Спендиарова с его учителем Н. А. Римским-Корсаковым, а также А. К. Глазуновым.В детские годы Спендиаров познакомился с народной музыкой Крыма.

Начиная со второго десятилетия XX века усилился его интерес к армянскому искусству. В 1922 году правительство Советской Армении пригласило Спендиарова переехать в Ереван и возглавить музыкальную жизнь республики. Этот период ознаменован расцветом композиторской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности Спендиарова. Глубоко проникнув в сущность народной армянской музыки, Спендиаров создал такие выдающиеся произведения, как «Ереванские этюды» для оркестра (1925) и оперу «Алмаст» — одно из лучших творений армянского музыкального театра.

Среди других произведений композитора Концертный вальс (1906) для симфонического оркестра, «Бэда-проповедник» (1907) для голоса с оркестром (удостоено премии имени М. И. Глинки). Спендиаров умер в Ереване 7 мая 1928 года.

УЗЕИР АБДУЛ ГУСЕЙН-ОГЛЫ ГАДЖИБЕКОВ

1885—1948

Гаджибеков — выдающийся азербайджанский композитор, основоположник национальной музыкальной школы, крупный музыкальный ученый и общественный деятель. Проявляя особый интерес к театру, он заложил основы азербайджанской оперы.

Узеир Абдул Гусейн-оглы Гаджибеков родился 17 сентября (нов. ст.) 1885 года в селении Агджабеды близ города Шуши в семье сельского писаря. В детстве он общался с народными певцами, от которых научился искусству мугама (вокальные импровизации речитативного склада). С 1899 года в течение пяти лет Гаджибеков занимался в Горийской учительской семинарии, где обучался игре на скрипке и других инструментах, познакомился с теорией музыки. Уже в те годы он стал записывать народные мелодии; увлечение фольклором он сохранил на всю жизнь. По окончании семинарии Гаджибеков работал школьным учителем сначала в сельском районе, а с 1905 года — в Баку. Здесь он сотрудничал в газете, писал остропублицистические статьи, переводил на азербайджанский язык произведения русских писателей, в частности Гоголя, одновременно усиленно занимался самообразованием.

В 1907 году он сочинил оперу «Лейли и Меджнун» (по поэме классика азербайджанской литературы XVI века Физули); постановка ее в январе следующего года ознаменовала рождение национальной азербайджанской оперы. В нотной записи были зафиксированы только хоры и оркестровые номера; арии же импровизировались певцами по правилам искусства мугамата. Затем Гаджибековым были созданы (на собственные либретто) оперы: «Шейх Санан» (1909), «Рустам и Зохраб» (1910), «Шах Аббас и Хуршид Бану» (1911), «Асли и Керем» (1912), «Гарун и Лейла» (1915) и музыкальные комедии: «Муж и жена» (1909), «Не та, так эта» (1910), «Аршин мал алан» (1913). Последняя была переведена более чем на тридцать языков и получила мировую известность. Если оперы посвящены преимущественно исторической теме, то музыкальные комедии основаны на современных композитору сюжетах; в них высмеивались пережитки старого быта.

В 1911—1912 годах Гаджибеков совершенствовал свои музыкально-теоретические познания в Москве на частных музыкальных курсах, а затем некоторое время в Петербургской консерватории (в классе теории и композиции В. П. Калафати). Однако материальные трудности вынудили его вернуться в Баку.

В годы Советской власти широко развернулась музыкально-общественная деятельность Гаджибекова. Он явился одним из создателей первой в республике музыкальной школы (позднее преобразованной в училище) и консерватории, профессором и ректором которой он был до последних дней жизни. По инициативе Гаджибекова были организованы первый многоголосный смешанный хор и первый играющий по нотам оркестр народных инструментов.

Послеоктябрьский период явился временем расцвета композиторского таланта Гаджибекова. В 1936 году он завершил лучшее свое произведение — оперу «Кёр-оглы», посвященную борьбе азербайджанского народа за освобождение от феодального гнета. Помимо опер и музыкальных комедий, Гаджибеков оставил 7 кантатно-ораториальных произведений, сочинения для симфонического оркестра и оркестра народных инструментов, хоры, песни, романсы, пьесы для фортепиано. Композитору принадлежит также Государственный гимн Азербайджанской ССР (1945).

В 1945 году Гаджибеков был избран действительным членом Академии наук Азербайджанской ССР и директором Института истории азербайджанского искусства. Скончался он 23 ноября 1948 года в Баку.

ИВАН ИВАНОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ

1909 - 1978

Оперный жанр — основная сфера творческих интересов Дзержинского. Героика революционной и народно-освободительной борьбы, пафос труда, образы современников — таковы темы его творчества. Широкое использование революционной и советской песенности, простота и доступность языка определили популярность лучших его произведений.

Иван Иванович Дзержинский родился 9 апреля (нов. ст.) 1909 года в Тамбове. Музыкальное образование получил в музыкальном техникуме имени Гнесиных в Москве, а затем в Ленинграде, в Центральном музыкальном техникуме (1930—1932) и консерватории (1932—1935). В студенческие годы Дзержинский создал свою первую оперу «Тихий Дон». Через три года появилась вторая опера «Поднятая целина» (также по роману М. А. Шолохова). Вскоре Дзержинский закончил третью оперу «Волочаевские дни» (1939) и приступил к работе над оперой «Гроза» по одноименной пьесе А. Н. Островского; сочинение «Грозы», приостановленное Великой Отечественной войной, было доведено до конца лишь в 1955 году.

На события войны Дзержинский откликнулся операми «Кровь народа» (1941) и «Надежда Светлова» (1943). За ними последовали лирические вокальные циклы «Первая любовь» (1944) и «Залетная птица» (1945).

В послевоенные годы композитор продолжает работать в области музыкального театра. Им написаны музыкальная комедия «В зимнюю ночь» (по повести Пушкина «Метель», 1946), опера «Князь-озеро» (по повести П. П. Вершигоры «Люди с чистой совестью», 1947). За вокальный цикл «Новое село» (1950) композитор был удостоен Государственной премии. В 1954 году была поставлена опера «Далеко от Москвы» (по роману В. Н. Ажаева), а в 1962 году на крупнейших оперных сценах страны увидела свет «Судьба человека» (по рассказу М. А. Шолохова).

Свежие комментарии